濫用“笑氣”勝似濫用毒品,危害須再次強調

這不是“笑氣”首次進入人們的視野。早在今年6月30日,留美女生“林娜”一封名為《最終我坐著輪椅被推出了首都國際機場》的公開信,讓不少人第一次知道了笑氣——她在美國過量吸食“笑氣”,結果下半身重度肌無力,幾近癱瘓。

不過,網絡上的記憶可能總是短暫的,對三個男孩的調侃表明不少人忘了,或者還不了解濫用“笑氣”的危害,這里有必要再次強調。

部分網友評論截圖

部分網友評論截圖“笑氣”的化學名稱是一氧化二氮(N2O),它最早是作為麻醉劑使用,后來又成為食品工業添加劑——能使奶油直立,易于造型裱花,還能使奶油口感細膩。然而,由于吸入“笑氣”能讓人產生幻覺和欣快感,吸食者也容易產生心理依賴,因此常常被濫用。

濫用“笑氣”的危害很多:會引發高血壓、暈厥,惡性貧血等健康問題;長期濫用還導致維生素B12缺乏,給運動性神經通路帶來傷害,嚴重者可致癱瘓(臨床上稱為脊髓亞急性聯合變性);高濃度笑氣還可能導致吸食者窒息死亡……英國內政部的統計數據,2006年到2012年期間,英國共發生17例與吸食“笑氣”有關的死亡案例。

“笑氣”便宜、易得,不算毒品,具備大規模流行的潛質

“笑氣”之所以能在一些地方打開市場,原因主要有三。首先,“笑氣”比較便宜。據《南方都市報》報道,一家出售“笑氣”的賣家告訴南都記者,一盒十只裝的笑氣大概賣40~45塊錢。即使沒工作的人也能買得起,比如新聞中的三位男孩。

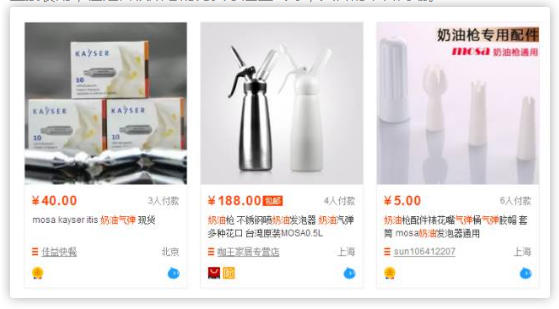

笑氣氣瓶

笑氣氣瓶其次,“笑氣”比較易得。在媒體關注“笑氣”之前,在很多電商平臺就可以買到“笑氣”,此后雖然一些平臺下架了相關產品,但只要在網上“耐心”搜索,依然能找到一些生產廠家的聯系方式,在一些酒吧、夜店也可以找到賣家,普通人買“笑氣”并不難。

更重要的是,“笑氣”不算毒品。按照刑法規定,毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。“笑氣”既不屬于條文中列舉的毒品,也不在《麻醉藥品品種目錄》和《精神藥品品種目錄》之中。

在媒體曝光前,不少電商平臺公開出售“笑氣”

在媒體曝光前,不少電商平臺公開出售“笑氣”2015年我國頒布了《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》(有116種物質屬于被管制的麻醉品和精神藥品),將一批不是藥物的麻醉品和精神藥物也納入監管,但“笑氣”依舊不在其中。據專家介紹,目前對笑氣的管制還未被提上日程。這意味著買賣“笑氣”是門合法的生意。

“笑氣”目前尚未大規模流行,并不難理解:1、我國生產氣體麻醉藥物的廠家寥寥,加上新型麻醉藥物不斷出現,“笑氣”供給有限;2、新型毒品種類很多,“笑氣”需要氣球、充氣瓶、奶油發泡槍等設備,吸食不方便,也不夠時尚。

往氣球內充入笑氣

往氣球內充入笑氣然而,相關部門也不能掉以輕心,隨著我國對其他毒品打擊力度加大,如果“笑氣”依舊能合法買賣,它很可能成為吸毒者的替代品。有需求就會有供給,“笑氣”泛濫并非沒有可能。

遏制“笑氣”和其他毒品的泛濫,需要加快毒品列管速度

說“笑氣”可能泛濫,并非危言聳聽。總部位于倫敦的獨立調查機構“全球毒品調查”2016年度報告顯示,在全球50個國家和地區中,“笑氣”受歡迎度排名第七,超過半數英國受訪者承認曾吸食“笑氣”。

為了遏制“笑氣”濫用,2016年英國通過《精神刺激物質法案》。法案規定,“笑氣”屬于“可刺激或抑制人中樞神經系統……影響人精神和情感狀態”的刺激物,以消遣刺激為目的的生產、銷售、進口、持有等行為均屬違法,違者最高可面臨7年監禁的處罰。

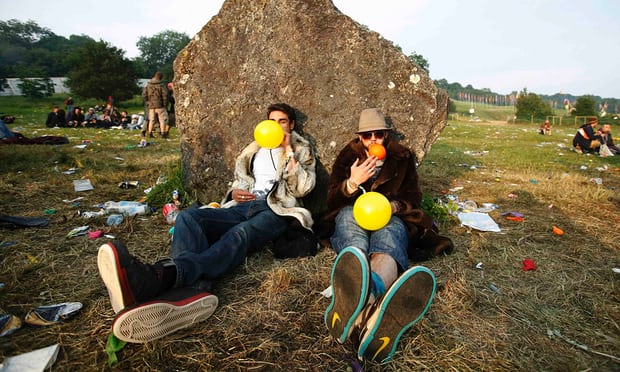

在音樂節上吸入笑氣的年輕人

在音樂節上吸入笑氣的年輕人我國2015年出臺的《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》,決定成立包括公安、食藥、衛生等部門的專業人員和專家組成的專家委員會,委員會對國家禁毒辦認為需要進行列管的特定非藥用類麻醉藥品和精神藥品,進行風險評估和列管論證。

按照規定,專家委員會啟動風險評估和列管論證工作后,應當在3個月內完成;公安、食藥、衛生部門應在6個月內完成列管工作。

《辦法》的出臺是個不小的進步,但對毒品的論證和列管的速度可以更快些。鑒于“笑氣”已在一些國家和地區已形成濫用的局面并被納入管制,相關部門應以此為依據,快速地把醫用“笑氣”納入精麻藥品目錄;把工業“笑氣”列入非藥用類麻醉藥品和精神藥品目錄。

從整體上看, 加快毒品列管速度,也是打擊毒品犯罪的客觀要求。與“笑氣”這類傳統毒品相比,新精神活性物質目前是國際禁毒的難點,新精神活性物又稱“策劃藥”或“實驗室毒品”,是不法分子為逃避打擊而對管制毒品進行化學結構修飾,而得到的毒品類似物。

這類新型毒品不具備任何醫用價值,且數量增長迅速。國際麻醉品管理局《2015年年度報告》顯示,到2015年10月,全球共檢測發現了602種新精神活性物質,同比增長55%。在化學技術如此發達、制造毒品信息廣為傳播的今天,可能耗時長達9個月的列管論證流程(評估最多3個月,落實最多6月),必然滯后于毒品更新的速度,理應加快。

如果實在追不上毒品的更新速度,或可借鑒美國的“嚴刑峻法”

當然,毒品列管速度追不上毒品的創新速度,并非是中國獨有的問題。早在,2013年的《世界毒品報告》這樣哀嘆,新精神活性物質來勢迅猛、不斷創新,國際管制制度開始失靈了。

這是因為過去國際通行的毒品管制制度是列舉式的,而新型毒品的更新迭代速度太快,且毒品本身就是針對現有管制漏洞的。在這一場“貓鼠游戲”當中,國家管制保持追逐是常態,不太可能走到新精神活性物質的前面。

為了解決這個問題,美國進行了一系列嘗試,最主要的是在1985年通過了《類似物管制法案》,并將其增補到《管制物品法案》中,完善了美國的類似物管制制度。

按照《類似物管制法案》,若某種物質與《管制物品法》的附表I和附表II中列出的毒品存在某種程度的“相似性”(包括結構相似、功能相似、濫用目的相似),就可能被認定為特定毒品的相似物,生產、買賣該種類似物的人要承擔的責任和生產、買賣真貨的罪犯相同。

與其他手段先比,類似物管制法案主動擴大了毒品管制范圍,而且法案以“事后類推”作為管制方法,可以很好地懲罰“那些懷有逃避法律懲戒意圖而故意修飾物質化學結構的無良化學家”。

我國2015年頒布的《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》,明確了我國管制新型毒品依然是列舉式的,這必然產生列管速度慢、列管效率低、缺乏對應罰則等問題,美國的類似物管制制度,雖不完美,但卻解決了列舉式管制的很多問題,值得我們借鑒和學習。