現在小學生的能力確實比過去強不少

今年適逢蘇軾誕辰980周年,北京清華附小開展了一系列致敬蘇軾的活動。其中,2012級4班的學生,不僅通過吟詩、寫字、作畫了解蘇軾,還利用假期時間,進行了以蘇軾為主題的課題研究。

除了前文提到的《大數據幫你進一步認識蘇軾》,像《蘇軾的旅游品牌價值》、《蘇軾的朋友圈》等視角獨特的文章,也不脛而走,成為人們熱議的焦點。

在人們普遍的印象中,小學生整天就是玩玩鬧鬧,如果有哪個小學生知道蘇軾,還能背幾首蘇軾的詩詞,就已經堪稱“學霸”了。而現在的小學生,居然已經在分析研究蘇軾了。

這當然與清華附小學生所處的教育環境、家庭環境有關,但即便拋開這些,也可以說,無論是大城市還是小縣城,現在的小學生無論是智識還是綜合能力,都要強于人們印象中的“上一代”小學生。

清華附小學生站在最優質教育資源的肩膀上,生產出這樣的作業也不足為奇

清華附小學生站在最優質教育資源的肩膀上,生產出這樣的作業也不足為奇這一現象的出現,可以用“弗林效應”來解釋。在上個世紀八十年代,美國心理學家詹姆斯·弗林發現在此之前的近一個世紀,人類的平均智商水平隨著世代的更替越來越高,也就是說人類似乎越來越聰明了。

“弗林效應”的出現,一方面是因為生物學原因,近親通婚減少、兒童營養更佳、人類顱頂增大;另一方面也有社會學因素,更多人得到教育、社會復雜度提高。還有很重要的一點在于,現在小學生的眼界以及所能接觸到的訊息,對比十幾二十年前都有了一個極大的提升,站在前人的肩膀上,現在的小學生在智識上表現得也更優秀。

清華附小的學生站在了優質教育資源的肩膀上

除了站在前人技術和知識的肩膀上,這寫小學生的“逆天”表現,也繞不開“清華”這個標簽。畢竟,一個人所能達到的高度,離不開周邊資源的支持。

北京人大附中西山學校“蘋果班”,在北京的不少學校,智能設備早已是課堂必備

北京人大附中西山學校“蘋果班”,在北京的不少學校,智能設備早已是課堂必備在優秀學校云集的北京海淀,清華附小算不上是頂尖的學校,但是對比其他區縣甚至全國其他地區來說,也絕對算得上是優質的教育資源。而且背靠清華,或多或少的也有一些隱形優勢。

在北京,很多學校早就脫離了機械式、填鴨式的教學,給孩子更多自由成長的空間,清華附小也不例外。小米創始人雷軍的孩子就讀于清華附小,2015年雷軍去學校開家長會,在發言時說到:“清華附小倡導‘1+X課程’,我原來還不明白是什么,后來我就發現她上了健美操班,上了合唱團,前段時間還加入了班級的足球隊。”

當然也必須承認家長的介入

對于清華附小孩子們的論文,一邊有網民驚呼現在的小學生真是逆天了,一邊又有網民質疑,這八成又是家長代勞的成果吧。畢竟,最近有太多諸如此類的新聞:女兒上小學,不少作業都需家長配合完成,媽媽辭職回家陪做作業。

其實,孩子們在文章中寫的也很清楚:“我和爸爸一起”,“在爸爸的幫助下”完成研究報告。無論是家長還是老師,對小學生的研究進行指導都不是問題,只要不越界,直接上手替他做,就沒什么可說的。

很多家庭作業,現在就是“家長作業”

很多家庭作業,現在就是“家長作業”當然,從這里也能看出家庭對一個孩子的重要影響。雖然父母無法決定孩子的未來,但是不同家庭所提供的成長條件,會直接影響到孩子的成長。按照清華附小2017年的招生簡章,父母有一方為清華大學本部事業編制教職工的“二代”及符合政策的三代子弟,才擁有入學資格。

這些寫出蘇軾研究論文的小學生,家庭或多或少都跟清華相關,在一些研究性課題上,家庭可以直接提供幫助,相對于絕大多數家庭確實更有優勢。

給小學生布置研究報告在國外很常見,叫項目式學習

隨著社會進步現在小學生的智識能力對比從前已經提升不少,而清華附小本身又占有優質的教育資源以及家長的介入,在這三點的共同作用下,使得清華附小的學生看起來非常“牛”。

而實際上,這種讓學生針對某一課題進行研究,并寫成論文的教學形式,已經在北歐、北美等許多國家的學校被廣泛采用,它叫做項目式學習法。

項目式教學法和其他教學法的區別

項目式教學法和其他教學法的區別項目式學習(Project-Based Learning)是一種以學生為中心設計執行項目的教學和學習方法,從而促進學生的學習效果。在一定的時間內,學生選擇、計劃、提出一個項目構思,通過展示等多種形式解決實際問題。

在一個項目式學習法當中,有幾個非常關鍵的環節:提出問題(Propose),規劃方案(Plan),解決問題(Execute)和評價和反思(Judge)。老師在每個環節,都要為學生起到引導的作用,根據項目的主題不同、學生的表現不同不斷調整自己的教學計劃和項目的進行計劃。在和其他教學方法的對比中可以看到,教師在整個教學模型中,更像是學生學習的協助者,在較為松散的課程計劃中為學生提供大方向的輔導,幫助學生順利完成項目。

新華社曾以《美國小學生“研究報告”堪比大學生論文》為題報道過美國小學生所寫的“研究報告”:一位在美國讀五年級的華裔小學生,用兩個月完成了英語閱讀與寫作課的作業——一篇題為《水》的論文。論文有厚厚的34頁,從他感興趣的水的歷史、水的技術、和水有關的極端天氣以及水上娛樂四個方面來介紹“水”,論文豐富的文字內容中間還穿插有若干幅相關圖片和圖表。

實際上,在美國很多的中小學課堂上,學生們進行小組合作學習,或跟著老師進行項目式學習,已經成為常態。它的教育思想就是鼓勵學生勇于去做、去嘗試、去創作自己的東西,不束縛學生的思維,注重個性化和創造性思維能力的培養。

項目式學習法能取代應試教育嗎?

很多人給清華附小的孩子們點贊,原因就在于他們拋棄了傳統的填鴨式、由老師到學生的單向度教學模式,而是像歐美國家一樣,進行創新性學習,這也是很多人心目中的“素質教育”。

項目式學習法對提升孩子的綜合能力確實有好處。研究表明,在美國基礎教育環境中,使用項目式學習法之后,學生普遍對學習內容的掌握能力、對課堂學習的參與度以及對學習項目的理解程度都有明顯的提高。特別是對科學類學科概念的掌握上,項目式學習法以實際的應用場景,幫助學生更好地理解抽象概念。同時,相比較傳統以教師為核心的傳統教學法,項目式學習法可以幫助學生提高學習效率、學習的自主性以及學生的個性化表達。

2015年BBC紀錄片《中式學校》,引發了關于中西方教育孰優孰劣的討論

2015年BBC紀錄片《中式學校》,引發了關于中西方教育孰優孰劣的討論但也必須承認,項目式學習法也不是萬能的,它并不一定適用于所有的年齡和學科。以基礎教育階段的小學數學為例,學生需要在這一階段通過大量反復地練習提升計算速度。然而項目式學習法無法為學生提供足夠的練習時間,在某種程度上會降低學習的目標。另外,項目式學習法對老師的要求也會提高。

有一種觀點認為,既然已經有學校開始實踐項目式學習法,那應該全國推廣,完全取代應試教育。從現在的條件來看,這既不可能,也不應該。

首先,必須要承認教育資源的不平等,很多地區還沒有條件和能力開展項目式學習法,現在就完全取代,對一些條件落后地區的學生并不公平。家庭條件是起跑線,這個不平等無法改變,但教育提供的機會應該是均等的。

其次,要明白為什么要開展項目式學習,重點是讓孩子去創作。而現在很多地方,在操作過程中,重結果輕過程,讓項目式學習作業變成了讓家長抱怨的奇葩作業,比如為了最終展示出的作業形式好看,最終讓家長越俎代庖成了“槍手”。

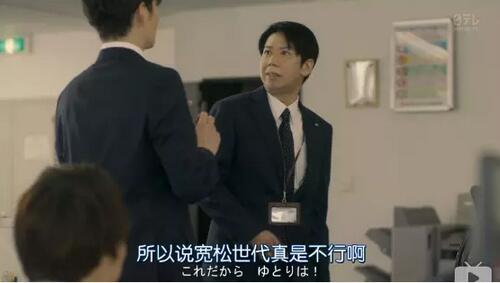

2016年時任日本文部科學大臣馳浩宣布,日本將實行“去寬松教育”,朝著“教育強勁化”的方向發展

2016年時任日本文部科學大臣馳浩宣布,日本將實行“去寬松教育”,朝著“教育強勁化”的方向發展還有一點很重要,就是應試教育并非一無是處。應試也是一種能力,它要求迅速給出解決方案,這本身就是一種素質;高強度的訓練,也會提升孩子注意力集中水平;而死記硬背對于一些基礎性的學習還是有作用的。

很多人反對應試教育,是希望它不要過于極端,變成一種“斯巴達模式”,對孩子的成長產生傷害。而在日本和英美,近年來也開始反思“寬松世代”“快樂教育”的問題。無論哪種教育思維,走到極端都會產生問題。

而在現在的教育環境下,確實還沒有哪一種制度能取代高考,所以完全拋棄應試教育也是不可能的。但是在一定的應試教育訓練下,讓孩子參與到項目式學習中,去探索、去創新,這才是一個現實的解決方案。