藥企銷售費用大增,別怪“兩票制”

今年5月,中國藥企畸高的銷售費用就曾引發(fā)關注。一般來說,藥企的銷售費用包括市場開發(fā)與學術推廣費、廣告費、業(yè)務招待費等。當時,有人在統(tǒng)計了主營業(yè)務是藥品生產(chǎn)的198家上市藥企后發(fā)現(xiàn),很多企業(yè)2017年的銷售費用大幅增加,最高增幅達890.81%,近80家企業(yè)的銷售費用占總營收的30%以上。

其中個別企業(yè)的銷售費用占比甚至達到60%以上,這意味著這些企業(yè)每1元的收入中,就有6毛砸向銷售。

面對公眾的質疑,一些企業(yè)把銷售費用增加歸咎于兩票制。這里先強行科普一下兩票制。兩票制指藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票,流通企業(yè)到醫(yī)療機構再開一次發(fā)票,發(fā)票流簡化為:廠家——流通企業(yè)——醫(yī)院,資金流變?yōu)椋横t(yī)院——流通企業(yè)——廠家。

2017年初,國務院發(fā)布了《關于進一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見》,推行藥品購銷兩票制。目的是改變藥品流通環(huán)節(jié)過多,層層加價的問題,緩解居民看病貴之痛。

有企業(yè)認為,兩票制下公司要改變營銷模式,組建銷售隊伍;兩票制導致中間商“單次訂貨數(shù)量下降”,企業(yè)發(fā)貨頻率增加,產(chǎn)品物流成本提高。這些都會讓產(chǎn)品銷售費用上升。

不過,一些業(yè)內(nèi)人士并不這么看,他們認為制藥企業(yè)的實際銷售費用并沒有太大的變化。過去藥企有兩種營銷策略,即“高開”和“低開”。“高開”是指盡量抬高出廠價,然后通過獨家經(jīng)銷商向終端推銷;“低開”是指以低價將藥品銷售給大包商,然后中間商層層轉包,層層加價,最后進入終端。

在“低開”的銷售模式,藥企在讓利的同時,也把利益輸送的任務也甩給了中間商,既能規(guī)避法律風險,又能壓低銷售費用。

如今有了“兩票制”的限制,制藥企業(yè)只能選擇“高開”,將銷售費用和可能的灰色利益輸送全部算在出廠價上。出廠價高了,中間商的利潤少了,但是原來的利益相關方還要打點,因此制藥企業(yè)不得不得不列支大量的推廣費、招待費、咨詢費等銷售費用,把打點各方的錢“洗出來”。

總之,這部分銷售費用一直是制藥企業(yè)出的,過去是通過中間商出,現(xiàn)在需要自己赤膊上陣。

醫(yī)藥領域腐敗不除,畸高銷售費用難降

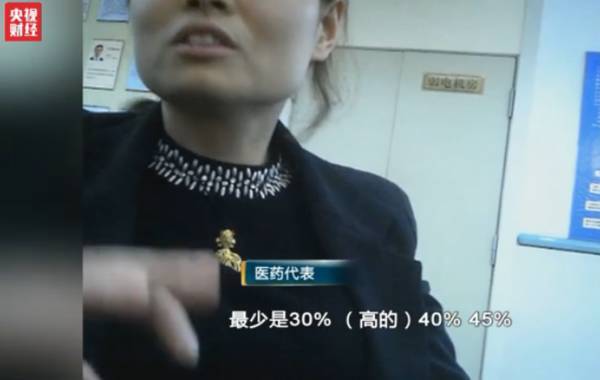

藥企藥商需要打點那些環(huán)節(jié)呢?首先是醫(yī)生和醫(yī)院。因為醫(yī)患信息高度不對稱,患者該用什么藥、用多少藥,一般只能由醫(yī)生說了算。醫(yī)生拿回扣在中國非常普遍,屢禁不絕。2016年,央視記者歷時8個月調(diào)查上海、湖南6家大型醫(yī)院,發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥代表提成是藥品價格的10%,醫(yī)生收的回扣則是藥品價格的30%-40%。

其次,是對采購藥品有決定權的衛(wèi)生部門。財政部駐某省財政監(jiān)察專員辦事處曾毫不留情地批評了目前的藥品采購制度——無論是藥品集中招標采購制度,還是國家基本藥物制度、基本醫(yī)療保障藥品報銷目錄制度,本意是在保障公民公平享有醫(yī)療衛(wèi)生資源,但這些制度在實際執(zhí)行中卻跑偏走樣,成為了藥品生產(chǎn)企業(yè)在各個領域的準入門檻。

在“高定價、大回扣”的營銷體系下,國家每出臺一項新政策,藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)就要公關政府,這就直接導致了藥品生產(chǎn)經(jīng)營行為扭曲,虛列各類費用套取資金用于各類商業(yè)賄賂。

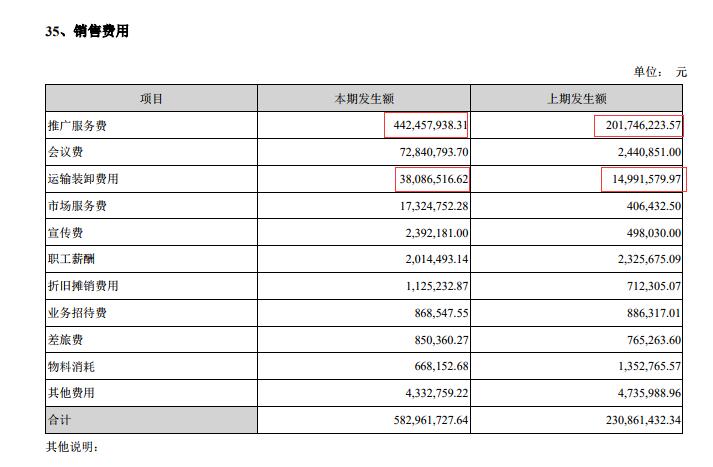

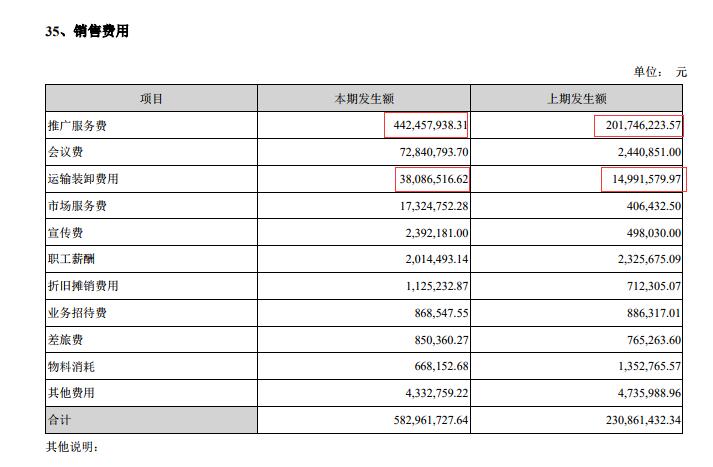

關系打通了,藥品就能大賣,那藥企自然會把主要精力放在“產(chǎn)品營銷”,而非藥品研發(fā)上。以長生生物為例,在2017年年報中,它是這樣解釋畸高的銷售費用的——“營銷模式受疫苗流通條例影響推廣費、市場服務費、會議費和運輸費增加所致。”

長生生物年報截圖 長生生物年報截圖2016年國家頒布了《疫苗流通和預防接種管理條例》以后,要求從企業(yè)到縣級疾控中心,只能開一張增值稅發(fā)票,相當于實行了更嚴格的“一票制”。

長生生物的運輸裝卸費用的確也增加了不少——從1500萬增加到3800萬。但這也僅占總銷售費用的6%,大頭是超過5億的“推廣服務費”和“會議費”。這兩項正是藥企行賄的“藏污納垢”之地。

有知情人士在接受第一財經(jīng)采訪時表示,過去有中間商,長生生物可以“低開”,如當時長生疫苗可以80塊一針出廠,而后100塊到第一批中間商,再120塊到第二批……最終200塊到達終端的疾控中心,“對于長生而言,可以直接確認80塊的收入,(過程中的銷售)費用由經(jīng)銷商自己處理。”

在“一票制”后,疫苗經(jīng)銷商變成了經(jīng)營推廣商,“長生原來80塊錢出廠的一針,現(xiàn)在200塊直接開到終端疾控中心,原來留給渠道的120塊(差價)包含在發(fā)票里,但這塊并不屬于長生,還是要還給中間渠道。”高開和低開不同之處是,銷售費用現(xiàn)在直接體現(xiàn)在了賬面上。

從這個角度看,幸虧有了兩票制,藥企不得“高開”,我們才大致知道藥企真實的成本。

關于藥品銷售的一切,何時能在陽光下運行

為了推廣產(chǎn)品,藥企盲目提高銷售費用,最終會侵害每個人的利益。因為藥企的銷售費用,會被算入藥品的總成本,由個人和醫(yī)保承擔。

與藥品銷售有關的商業(yè)賄賂,并非我國獨有。從國外的經(jīng)驗看,藥品銷售過程越透明,發(fā)生問題的可能越小。

為了避免醫(yī)生拿回扣,美國很早就開啟了立法之路。1972年,美國就頒布實施了《反回扣法》,規(guī)定無論醫(yī)生診療、醫(yī)療機構還是轉診機構,如果違反法律規(guī)定收取或支付了回扣,再或有其他任何形式的利益輸送,都會視情節(jié)輕重受到相應的處罰。

單次違法并被法院認定為有罪者,將被處以最高25000美元的罰款,以及5年以下監(jiān)禁。對醫(yī)生來說,這意味著職業(yè)生涯的結束,極有震懾力。

2010年,美國還通過《患者保護與平價醫(yī)療法案》和《醫(yī)師報酬陽光法》,法律規(guī)定藥品、醫(yī)療器材和生物醫(yī)藥生產(chǎn)者,必須報告他們向醫(yī)生和教學醫(yī)院支付的達到或超出100美元的費用詳單,并形成報告。如果沒有按照要求公布前述信息,醫(yī)藥公司將面臨最高達100萬美元的罰款。

《醫(yī)師報酬陽光法》不是禁止醫(yī)藥企業(yè)給醫(yī)生好處,而是要求將其完全公開,以確保這些好處在合理范圍內(nèi)。當然,企業(yè)并沒有公布此類費用的動機,不過美國有誠信協(xié)議舉報人制度,舉報訴訟會對企業(yè)起到監(jiān)督作用。

此外,美國還有《反欺騙政府法》,它允許和政府沒有關聯(lián)的個人向政府舉報有違法行為的法人,成功后美國司法部將從罰金中拿出一定比例給舉報者作為酬金。

正是借助這一法律,一些掌握一手證據(jù)的醫(yī)藥代表成了“告密者”,盡管他們的初衷只是為了個人得到豐厚的酬勞,但客觀上起到了懲罰非法營銷,維護了公眾利益。

藥品出了問題不可怕,借鑒別國經(jīng)驗,及時完善相關機制,問題就會逐漸解決;可怕的是,在憤怒和恐慌之后,問題被遺忘,然后一切照舊。

|