城市路面塌陷,行人步步驚心

近年來,出現路面塌陷的城市越來越多。搜索“路面塌陷”,就會看到馬路上、人行道上、施工現場上的一個個大坑,人和車跌落其中,各式管道露了出來。

相關報道也不勝枚舉:

2012年4月,北京市北禮士路上一處路面突然塌陷,一位行人落入形成的熱水坑中,全身99%燙傷,最終不治身亡;

2014年1月至9月,河南省鄭州市中原路與西三環交叉口附近先后發生12次塌陷;

2015年8月,黑龍江哈爾濱市道里區一處公交站臺突發塌陷,4名市民墜入坑中;

2016年8月,甘肅省蘭州市一天之內至少出現4處路面塌陷……

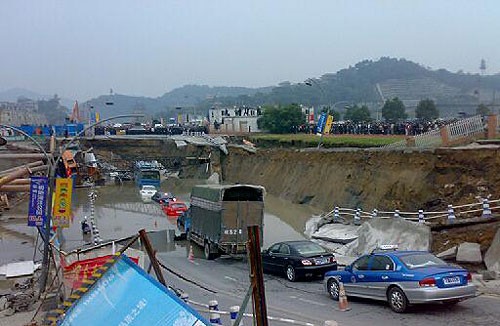

有時,路面塌陷會造成重大的人員傷亡和財產損失。2008年,浙江省杭州市風情大道地鐵一號線施工現場發生塌陷,塌陷深約20m,長約100m,造成11輛汽車落入坑中,21人死亡。

杭州地鐵施工現場路面坍塌

杭州地鐵施工現場路面坍塌2012年,國土資源部、水利部印發的《全國地面沉降防治規劃(2011—2020年)》指出,目前全國遭受地陷沉降災害的城市超過50個,分布于北京、天津、河北、山西、內蒙古等20個省區市。地面沉降災害具有形成時間長、影響范圍廣、防治難度大、難以恢復等特點,已成為影響我國區域經濟社會可持續發展的重要因素之一。

可見,路面塌陷并非一城一地的問題,理應獲得更多的重視。

中國城市路面塌陷,是天災,更是人禍

路面塌陷原因很多,特殊的地質條件,持續的暴雨等自然原因會造成路面塌陷,但不少業內人士指出,人為因素才是造成路面塌陷的主要原因。

天津大學水利工程安全與仿真國家重點實驗室的三位學者曾對全國2005年—2015年中的120次路面塌陷案例進行分析,結果發現路面塌陷中,人為因素占65起,自然因素占22起,兩者共同作用13起,原因未查明20起。

與人為因素有關的至少占總數的65%,且人為因素中,管道破損和施工占比為87%。

自來水管爆裂路面塌陷

自來水管爆裂路面塌陷管道破損后,水體會不斷滲入土層中,隨著這些細小的流動通道不斷增大,水流動時就將松散物質帶走了。隨著泥土顆粒和土壤的流失,地面逐漸下沉。

每個城市的地下都有電力、路燈、通訊、天然氣、熱力等各種管線,每條管道埋入地下,都需要對馬路“開膛破肚”。如果施工后回填不密實,地下松散土體就會逐漸被流水沖走,造成地面塌陷。

施工的道路

施工的道路這就讓城市路面塌陷常常發生的很突然:路面下的土體流失形成了空洞,路面上可能還看不出損壞的痕跡,而路面一旦塌陷,過程又十分短暫,很難預警。此次達州發生的路面坍塌即是如此。

除了突然,城市路面坍塌還會反復發作。這是因為路面坍塌的背后,是路面下水土流失,土體有空洞,無力承載路面壓力,而土體空洞往往不是孤立存在的。一處路面塌陷,會加劇塌陷處周圍區域水土流失。

如果只治理一次塌陷,而未對該區域進行檢查和治理,極易再次發生塌陷。這也是2014年鄭州某路段路面先后坍塌12次的原因所在。

“共同溝”雖好,但推廣太難

城市地面屢屢塌陷,一些學者建議應該借鑒日本經驗,建設共同溝。共同溝,在我國又叫綜合管廊。簡單說,在地下挖掘隧道,就是把將自來水管、污水管、電力管線、煤氣管線、通訊電纜等管線統一囊括其中。

共同溝,既便于人們及時維護各類管道,又能避免反復開挖造成的回填不實,當然是治理路面塌陷的治本之策。

然而,建設共同溝卻沒有想象的那么容易。首先,共同溝的成本高昂。資料顯示,在深圳建設一公里共同溝,差不多要2-3億元。而且共同溝是規模效應,只在一條或兩條馬路下面修共同溝遠遠不夠,需要在某一區域大規模建設,形成網格狀。

雖然共同溝長遠效益顯著,但眼下卻是一大筆開支,自己任內留下債務,讓繼任者乘涼,顯然有人不樂意。更何況,修共同溝,人們不容易看到,看不到,又怎么算“政績”?

即使地方政府愿意修,由于地下管線的種類、權屬企業、行政管理部門繁多,各種類別的管線運行特點、各利益主體的訴求各不相同,各部門之間權限劃分與利益爭奪也是個難題。

以上海浦東張楊路的共同溝為例,雖然其在2001年就已建成,相關部門也表示任何管線進入共同溝都是免費的,但一些管線單位仍堅持認為,共同溝現在雖然免費,但早晚要收費,因此他們情愿故意避開張楊路,單獨鋪線。

為避免張楊路共同溝的這種遭遇,國內很多地方都選擇在開發區、新區等新建城區修建共同溝,由一個強有力的新區管委會來統籌管線單位入溝。然而,那些盤綜錯節的地下管道網,可能發生坍塌的地方,往往在市區。

就算建成了共同溝,也不代表萬事大吉。為了便于管理和建設,有的國家會成立共同溝專職管理部門,如日本的東京國道事務所。不過,我國并沒有類似機構,城市地下管網還處在“誰都在管,誰都不管”的九龍治水狀態。

東京國道事務所的待機支援車

東京國道事務所的待機支援車總之,在投資運行機制、利益糾葛和管理體系理順之前,共同溝很難大規模推廣。

沒有共同溝,那該怎么辦?

共同溝難以推廣,老城區管網改造更是難上加難,是不是就只能等著路面塌陷?當然不是。

有學者指出,絕大多數的具有形成現實塌陷災害威脅的地下空洞,普遍位于地面以下3米以上范圍并與地下管線緊密伴生。

一方面相關部門要盡職盡責,對老舊管線進行維修保養或更換,嚴控回填施工質量;另一方面,除了人工巡查,還應使用各種技術手段檢測道路狀況,如探地雷達技術,因為道路下土層和空洞內空氣是不同介質,人們可以通過實時觀測雷達圖譜顯示的頻率、振幅、相位變化,判斷地下是否有“病害”。

探地雷達車

探地雷達車中國城市規劃協會地下管線專業委員會委員崔海濤還建議,城市道路塌陷災害普查探測工作,需要從突發應急過渡到定期常態化。可以選擇幾個典型代表性城市,在城市管線密集區、地鐵施工沿線等重點區域系統實施道路塌陷災害普查探測,通過試點,驗證、改進技術裝備和工作方法,總結經驗全國推廣。

城市路面塌陷具有隱蔽性和突發性,但并非完全不可預防。在共同溝還很遙遠的時候,加大預防路面塌陷的投入,發現隱患,也會有不錯的效果。而是否舍得投入,就要看相關部門到底更愛城市的面子,還是更重城市的里子了。