為什么會存在兩家稻香村?

在很多北京人的生活習慣中,逢年過節走親戚裝個點心匣子,或者日常買點熟肉、咸菜之類的副食品,自然而然地就走進了稻香村。

然而,最近一些年,在王府井、前門等游客集中的商業中心,或者火車站、機場這些交通樞紐,卻總能發現一個不太一樣的“稻香村”,細一打聽才知道,這是蘇州稻香村。

一個店名,兩家店鋪,這到底是怎么回事?

事實上,兩家稻香村雖然名字相同,做的也都是蘇式南案點心,但并沒有什么淵源。

蘇州稻香村

蘇州稻香村蘇州稻香村始于1773年,但是老店在太平天國運動的動蕩中受損嚴重。之后又經歷百余年的亂世,起落飄搖。1986年成立蘇州稻香村糕點廠之后,蘇州稻香村才逐漸走上正軌并日益興隆。

北京稻香村則始于1895年——這被北京稻香村認定為其前身——南京人郭玉生在前門觀音寺開辦北京稻香村,經營南案糕點,前店后廠,自產自銷,直至1926年歇業。

清末成書的《官場現形記》中就提到了北京稻香村;魯迅先生居住于北京時,在日記中十幾次提到了“至稻香村買食物”,而且常常是作為夜宵。

而現在的北京稻香村是1983年,北新橋街道為安置待業青年,找來了幾個老師傅辦了家食品廠,取名北京稻香村。

北京稻香村

北京稻香村其實,在2008年之前,蘇稻、北稻雙方并沒有糾紛,而且進行過多次合作。

不過,自從原有地域格局、網絡銷售隨著市場的變化逐漸被打破后,南北稻香村開始出現各種矛盾,甚至對簿公堂。

稻香村商標到底是誰的?

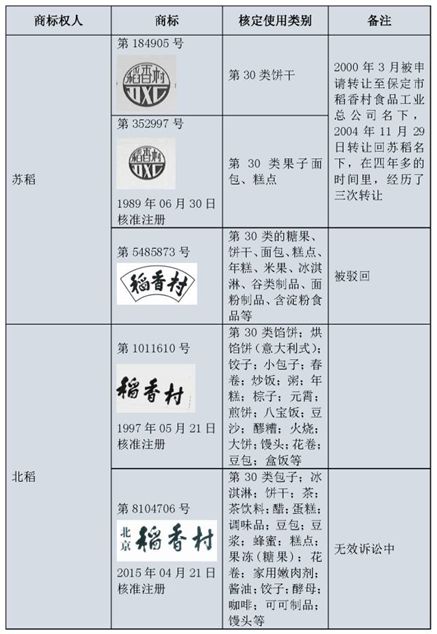

其實蘇稻和北稻目前手上都有關于“稻香村”的商標。

不過第一個注冊稻香村商標的既不是北稻,也不是蘇稻,而是保定稻香村食品廠。在改革開放初期,很多地方都有自己的“稻香村食品廠”,這些年大浪淘沙,只剩下了北稻和蘇稻。

1982年,保定稻香村食品廠要參加當時商業部的評優,需要注冊商標,便注冊了“稻香村”文字及圖商標,成為受商標法保護的“稻香村”糕點。

2004年4月,保定稻香村新亞食品有限公司和北京新亞趣香食品有限公司又與蘇州稻香村食品廠共同成立了“蘇州稻香村食品工業有限公司”,此時最早注冊的“稻香村”文字及圖商標幾經轉讓后歸到了“蘇州稻香村”名下。

據《21世紀經濟報道》,2003年至2008年期間北京稻香村兩次被保定稻香村和蘇州稻香村授權使用糕點類“稻香村”商標。

圖片來源:微信公號“知識產權那點事”

圖片來源:微信公號“知識產權那點事”從上述商標歸屬情況來看,雖然說雙方都有關于“稻香村”的商標,但是核心的文字商標實際上是在北稻手中的。

2006年,蘇稻申請稻香村“扇形圖商標”,期間北稻以其擁有的文字商標提出異議,但商標局并未采納其異議意見,蘇稻的扇形圖商標注冊成功。

北稻就商標局的注冊結果,向商標評審委員會申請復審。結果發生了反轉,商評委最終認為蘇稻的扇形圖商標與北稻的文字商標構成近似,并未核準扇形圖商標的注冊。

這下輪到蘇稻公司著急了,將商評委和北稻訴至北京市第一中級人民法院。但是一二審法院均維持了商評委的決定。這個案子一直打到了最高法,2014年12月,最高法最終駁回了蘇稻的再審請求。

最高法認為,考慮到如果予以注冊扇形圖商標,一方面將會破壞業已穩定的市場共存格局,導致“稻香村”標識之間的混淆或誤認,最終損害消費者的利益;另一方面也不利于蘇稻和北稻劃清彼此商標標識之間的界限,不利于各自企業的發展壯大以及稻香村品牌的進一步提升。

北京三禾稻香村、稻香村圓形印章標識、扇形稻香村標識

北京三禾稻香村、稻香村圓形印章標識、扇形稻香村標識至此,蘇稻對于扇形圖商標的注冊結果蓋棺定論。

近年來,北稻和蘇稻關于商標的官司從未停止,在中國裁判文書網上,從2013年到2018年,圍繞著“稻香村”商標的判決多達30份,最集中的2017年有15份之多。

為什么北京、江蘇兩地法院判決會“打架”?

今年9月,北京知識產權局做出北稻勝訴的判決書,判定的是蘇州稻香村自判決生效之日起,停止使用“稻香村”文字標識、“稻香村集團”文字標識、“稻香村DAOXIANGCUN SINCE1773及圖”標識,且停止在天貓商城、京東商城等電商平臺詳情頁中使用“稻香村”文字標識;停止在相關電商平臺虛假宣傳其糕點類產品為“北京特產”等不正當競爭行為;判蘇州稻香村賠償北京稻香村3000萬元。

10月12日,江蘇省蘇州市工業園區法院做出的判決,是2018年2月受理的蘇稻提出北稻方面侵犯了第184905號、第352997號注冊商標專用權一案。法院判定北稻侵權,責令北稻停止在其生產銷售的糕點商品包裝上使用“稻香村”文字標識。

“稻香村”這個名字最早見于《紅樓夢》

“稻香村”這個名字最早見于《紅樓夢》至于為什么判決結果截然相反,知識產權專家粟曉南在接受中國之聲采訪時說:“這個確實是兩份不同的判決。實際上審理的對象是不一樣的,因為雙方所起訴的侵權行為所使用的標識是不同的。從這個角度說,應該是兩份判決認定的各自的對象是不一樣的。”

而光明網則評論說:“拋開具體的細節差異,此次兩個判決,無疑是南北‘稻香村’多年之爭在法律上的一個象征性呈現。因為判決結果的‘沖突’意味,兩地的法院也被蒙上了一層地方保護的陰影。如果真按此次兩份判決執行,其帶來的最大影響,便是雙方均不能在糕點類商品上使用‘稻香村’的文字標識。這之于雙方恐怕都無真正的贏家可言,甚至司法公信也會受到連累。”因此有專家也建議,最高法有必要適時介入。

每到逢年過節,北京稻香村的門口經常會排滿大隊

每到逢年過節,北京稻香村的門口經常會排滿大隊南北“稻香村”之爭,當然可以在法律層面迎來一個終極決斷。2016年6月,最高法發布了第12批4件指導性案例,其中1例是成都同德福合川桃片有限公司訴重慶市合川區同德福桃片有限公司、余曉華侵害商標權及不正當競爭糾紛案。

這一指導案例旨在明確與“老字號”無歷史淵源的個人或企業將“老字號”或與其近似的字號注冊為商標后,以“老字號”的歷史進行宣傳的,應認定為虛假宣傳,構成不正當競爭;與“老字號”具有歷史淵源的個人或企業在未違反誠實信用原則的前提下,將“老字號”注冊為個體工商戶字號或企業名稱,未引人誤認且未突出使用該字號的,不構成不正當競爭或侵犯注冊商標專用權。

回到稻香村這個案子,北稻認定自己的前身是1895年在北京前門創辦的“北京稻香村”,按照最高法的指導案例,不會構成不正當競爭和商標侵權;而蘇稻在2017年的庭審中提出,北稻涉嫌提供虛假材料騙取“中華老字號”稱號,攀附“稻香村”知名品牌的商譽,蘇稻已經向商務部提出北稻中華老字號的撤銷申請。具體的情況如何,還得由法庭依據雙方的證據來判決。

老字號的商標糾紛有很多,北稻和蘇稻沒必要死磕到底

其實,類似于稻香村這種老字號商標糾紛還有很多,比如蘇州雷允上和上海雷允上,上海吳良材和南京吳良材,蘇州陸稿薦和無錫真正老陸稿薦,杭州張小泉和蘇州張小全等等。這都是歷史遺留的問題。

除了幾十年前沒有商標意識,沒有及時注冊商標以外,還與工商注冊信息不統一有關。此前各地工商系統不聯網,注冊企業信息時,不會去審核有沒有商標權,這就容易導致后來出現的商標侵權。

面對商標糾紛,有的選擇死磕到底,和稻香村一樣,杜康酒的商標糾紛官司也打了有10年了;有的則選擇和解,被稱為“中國葡萄酒知識產權第一案”的解百納商標之爭,歷經曲折并多次“翻案”,最終以幾大國產葡萄酒廠商的和解告終。

北京市律師協會商標法專業委員會主任劉曉飛就認為,老字號糾紛解決途徑大致有三種:一是注冊集體商標,集體外的企業不能使用;二是如果商標使用主體比較少,可以考慮商標共有;三是可以在老字號商標前加上“京”、“申”等地理標志以區別。

加多寶和王老吉經過幾年訴訟,最終選擇和解

加多寶和王老吉經過幾年訴訟,最終選擇和解《商標法》的原則是注冊優先+對知名商標特殊保護。但是,蘇稻與北稻卻是個特殊案例,兩者都有歷史積淀和知名度,從法律維護正常市場秩序的角度說,不可能認定其中一個違法,將其驅逐出市場,兩者必然在市場長期共存。

畢竟,從雙方共同發展的角度,死磕到底未必是價值最大化的選擇。如果不是抱著“你死我活”的態度,而是雙方坐下來談,或許比單純依靠法院的第三方裁判,更符合共同的經濟利益。

例如前幾年加多寶和王老吉死磕時,整個涼茶市場從迅速增長轉為發展放緩,到2017年甚至出現了銷售下降,最終雙方選擇了共享紅罐。

而無論是北稻還是蘇稻,做好產品遠遠比爭奪商標重要的多。

歷史博主@戰爭史研究WHS曾評價北稻說:“你們北京稻香村越做越抽抽,好產品一個接一個停產。現在也就是靠著兼賣咸菜熟食的零售網點,還有北京老百姓的購買慣性在這一天一天熬日子。買賣不好能怨誰啊?”

而《三聯生活周刊》的記者王愷則評價蘇稻說:“蘇州本地人吃吃采芝齋、黃天源、葉受和,誰吃他們的稻香村啊。”

北京稻香村不僅僅是家點心鋪子

北京稻香村不僅僅是家點心鋪子說實話,無論北稻還是蘇稻,都面臨著產品老化、口味過時的問題。北稻還有本地人的購買慣性和情懷撐一下。企業都想利益最大化,獲得全部的市場份額,但糕點市場不是只有這兩家存在,就算北京稻香村或者蘇州稻香村有一家能獨占商標,市場上還是會有其他品牌參與競爭,更何況無論北稻還是蘇稻的點心在口味上并沒有什么優勢。

所以,和解或許是最好的辦法。重要的是讓大眾能夠區別來源,換句話說,如果糕點品質做得好,大眾會做出自己的選擇。